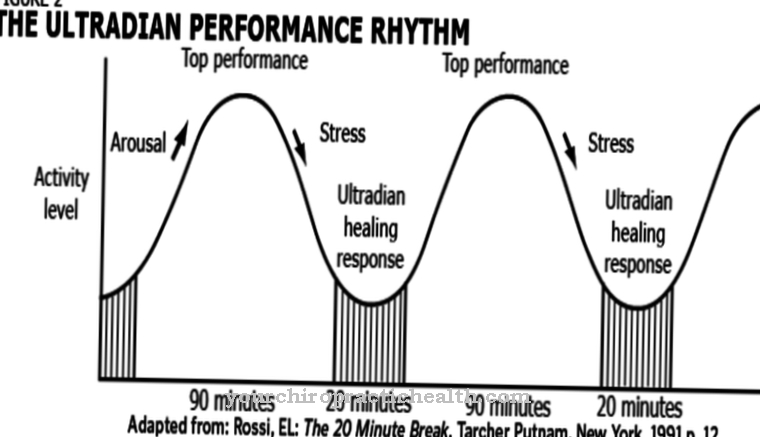

le Activité vasomotrice comprend tous les processus de mouvement dans les artères et les artérioles. Ces mouvements correspondent soit à une contraction, soit à une relaxation des muscles vasculaires et provoquent une modification de la lumière des vaisseaux. Les patients atteints du syndrome de Raynaud souffrent de troubles spastiques vasomoteurs.

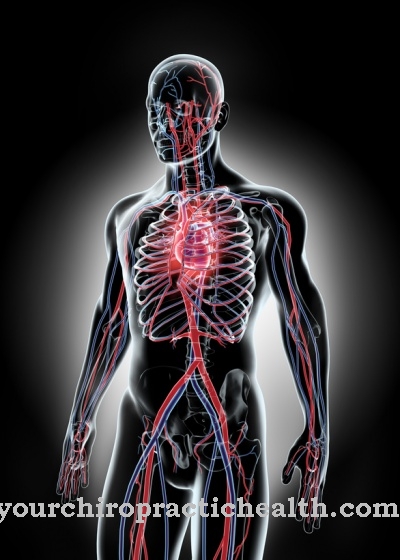

Quel est le système vasomoteur?

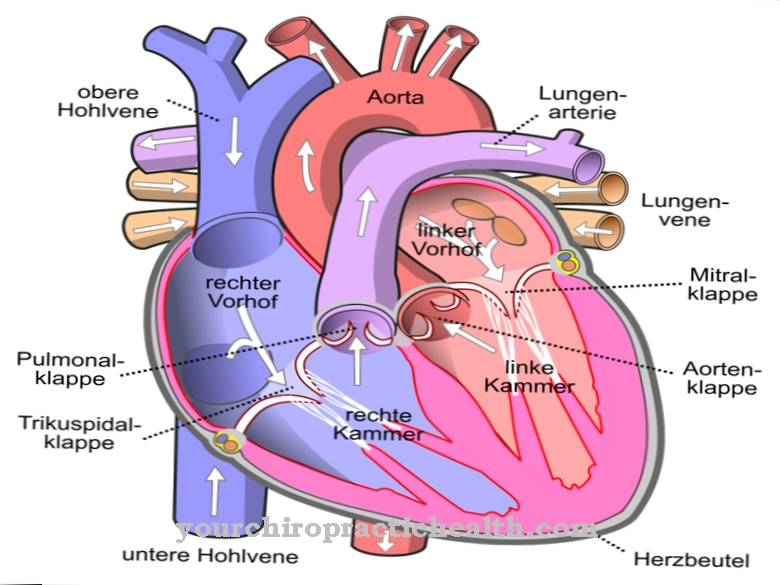

Les artères et les artérioles transportent le sang vers les organes individuels. Il y a de l'oxygène lié à l'hémoglobine dans le sang, qui est libéré en fonction de facteurs tels que la valeur du pH. Les ateries et les artérioles sont responsables du transport vital de l'oxygène vers les organes et tissus individuels.

Des processus de mouvement actifs pour le transport du sang ont lieu dans les vaisseaux. Ces processus de mouvement sont appelés fonctions vasomotrices et régulent la quantité de sang. La vasoconstriction est l'une des fonctions vasomotrices. Il s'agit d'une contraction des muscles des vaisseaux. La lumière du vaisseau devient étroite et le flux sanguin diminue. Le processus inverse est la vasodilatation, dans laquelle les muscles vasculaires se détendent. Les lumières des vaisseaux se dilatent et le flux sanguin augmente.

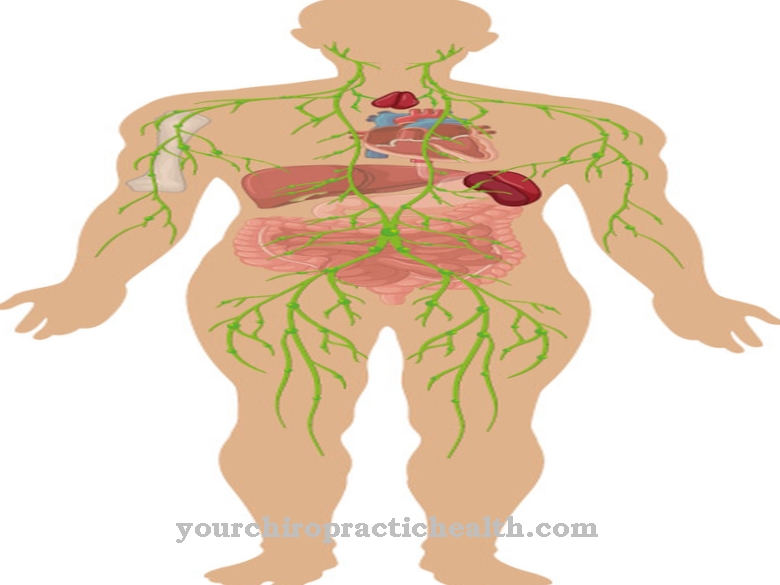

Ces processus sont contrôlés par le système nerveux autonome. En plus des barorécepteurs dans l'artère carotide commune et l'artère carotide interne ou externe pour déterminer l'allongement de la paroi du vaisseau, les vaisseaux contiennent des chimiorécepteurs pour déterminer la pression partielle d'oxygène et de dioxyde de carbone. L'innervation afférente de ces récepteurs conduit au système nerveux sympathique, qui initie les processus vasomoteurs et réagit avec une activité vasomotrice accrue avec une constriction de la noradrénaline.

Fonction et tâche

Le système vasomoteur comprend tous les mouvements des vaisseaux sanguins. Ces processus de mouvement reposent d'une part sur l'activité spontanée et d'autre part sur des influences humorales et neurales. Des médiateurs tels que l'histamine et la noradrénaline jouent un rôle à cet égard.

Le contrôle du système vasomoteur est soumis au système nerveux autonome, en particulier au système nerveux sympathique. Il a un effet vasoconstricteur et tonique sur les vaisseaux sanguins. Dans la vasodilatation et la vasoconstriction actives, les nerfs et les muscles des vaisseaux travaillent ensemble. La vasodilatation active correspond à une relaxation des muscles. La constriction active est une contraction des muscles vasculaires.

Les formes passives d'activité vasomotrice dépendent du volume de sang. L'augmentation du volume sanguin entraîne une vasodilatation passive. Un faible volume, par contre, conduit à une vasoconstriction passive. Le système vasomoteur joue un rôle accru dans la pression artérielle.

L'exigence de base pour le contrôle de la pression dans les artères et les artérioles est la capacité du corps à mesurer la pression dans les vaisseaux. Les conditions de pression dans l'aorte ainsi que dans les artères carotides et autres artères de la poitrine et du cou sont mesurées par des mécanorécepteurs sensibles à la pression. Ces cellules sensorielles des sens de la peau sont les barorécepteurs qui enregistrent l'expansion des parois des vaisseaux et transmettent les changements d'expansion au système nerveux autonome.

De manière analogue, la teneur en oxygène dans le sang est mesurée par les chimiorécepteurs dans les parois des vaisseaux. Cette information mesurée joue un rôle dans la régulation de la respiration. Un mécanisme de régulation de la pression artérielle à court terme est, par exemple, le réflexe barorécepteur. Le sympathique a un effet vasoconstricteur. Cela signifie qu'il prend soin de la tonalité basale des vaisseaux. Lorsque la haute pression est mesurée par un volume accru dans la paroi artérielle, les barorécepteurs envoient par réflexe une impulsion inhibitrice au système nerveux sympathique. Si la pression artérielle est trop basse, en revanche, ils n'envoient guère d'impulsions inhibitrices. Cela irrite le système nerveux sympathique, de sorte que le volume de sang éjecté du cœur augmente. En dehors de cela, il peut induire une vasoconstriction de la peau, des reins et du tractus gastro-intestinal.

Fondamentalement, la relaxation des muscles vasculaires lisses déclenche la vasodilatation, car elle est causée par les fibres nerveuses végétatives viscéromotrices. Des médiateurs formés localement tels que l'acétylcholine ou l'endothéline stimulent également les récepteurs endothéliaux et stimulent ainsi la formation d'oxyde nitrique et de prostacycline, qui contribuent à la dilatation vasculaire. En revanche, les substances messagères telles que l'arginine-vasopressine, l'adrénaline et la noradrénaline ont un effet vasoconstricteur. La circulation est maintenue par le système vasomoteur. Les organes et les tissus reçoivent suffisamment de sang et d'oxygène à travers les processus.

Maladies et affections

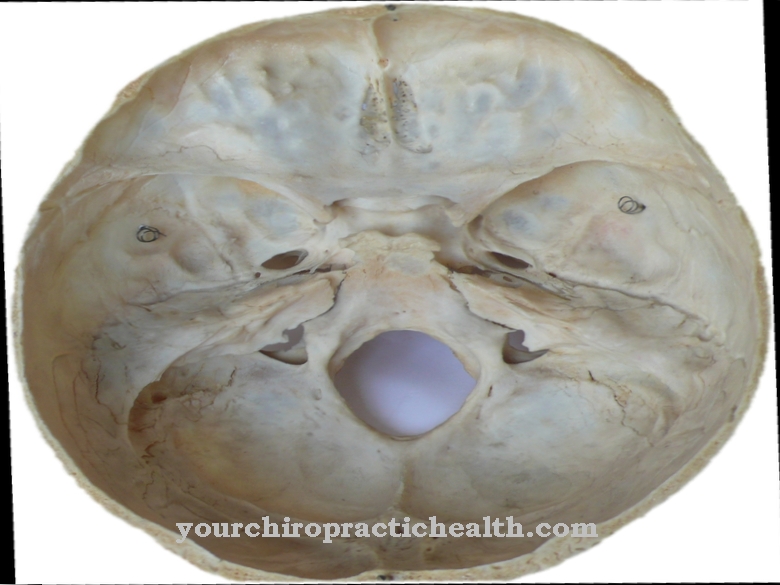

Les troubles vasomoteurs sont également connus sous le nom de troubles vasomoteurs et sont principalement observés en relation avec des lésions des nerfs vasomoteurs autonomes. Ces lésions peuvent affecter à la fois les nerfs vasoconstricteurs et vasodilatateurs. Les troubles sont également associés à des lésions du cerveau, de la moelle allongée, de la moelle épinière et des nerfs périphériques. Dans certaines circonstances, les névroses peuvent également être liées à des troubles vasomoteurs.

Dans la plupart des cas, les vaisseaux changent pathologiquement avec des troubles du système vasomoteur. Accompagnant les symptômes, ils peuvent provoquer des plaintes telles que bouffées de chaleur, maux de tête, transpiration, instabilité circulatoire ou sensation de froid.

La céphalée vasomotrice correspond à un trouble régulateur qui affecte les vaisseaux de la tête et provoque une dystonie végétative. Les symptômes d'accompagnement les plus courants de ces maux de tête sont des étourdissements, des palpitations et des nausées ainsi que des mains et des pieds froids et humides. La ménopause est l'une des principales causes de troubles vasomoteurs.

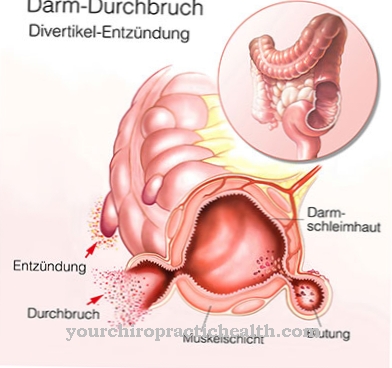

Dans certaines circonstances, les troubles peuvent également être dus au syndrome de Raynaud. Ce tableau clinique est causé par des vasoconstrictions et des spasmes vasculaires, comme des crises d'ischémie avec diminution du flux sanguin, qui affectent principalement les artères des orteils et des doigts. Dans le cours ultérieur, les parois du navire sont endommagées. La tunique intima s'épaissit ou un anévrisme capillaire se développe. On pense que le syndrome de Raynaud primaire est une prédisposition génétique aux troubles vasomoteurs. Des facteurs hormonaux peuvent être impliqués.

Le syndrome de Raynaud secondaire peut survenir dans le cadre de collagénoses, de polyarthrite rhumatoïde, d'artériosclérose ou de cryoglobulinémie. Le syndrome n'est que l'une des nombreuses maladies qui favorisent les phénomènes spastiques au sein du système vasomoteur. Les autres maladies de ce groupe sont les migraines et l'angine de poitrine, qui peuvent également survenir en association avec le syndrome de Raynaud si le patient est à risque.